El 30 de junio de 1908, los sismógrafos de Europa y Asia registraron la trepidación cósmica más colosal de la historia reciente. La Tierra tembló, pero la sacudida no se produjo en sus entrañas como en un devastador terremoto; llegó del cielo una cálida mañana tras el solsticio de verano, provocada por una gigantesca bola de fuego que atravesó la atmósfera a varios kilómetros por segundo y explotó en una remota región de Siberia, en la cuenca del río Tunguska.

La estela fue observada a miles de kilómetros y la onda expansiva generada por el impacto dio varias veces la vuelta a la Tierra, siendo detectada por numerosos sismógrafos y barógrafos del Globo. Diecinueve años después, la primera expedición científica enviada allí, bajo la dirección de Leonid Kulik, comprobó que todos los árboles habían sido derribados en sentido radial desde el lugar del impacto hasta una distancia de 100 kilómetros. En el centro del círculo de devastación, los restos de la catástrofe no dejaron lugar a dudas: un cuerpo celeste había chocado contra nuestro planeta. Ésa es la única evidencia clara, así como la revelación de que la catástrofe podría haberse producido en alguna ciudad próxima.

En realidad, el suceso pasó desapercibido para la mayor parte de la humanidad en comparación con lo que tendría que ocurrir tan sólo dos años después. La llegada del cometa Halley, que visita la Tierra cada 75-76 años debido a las características de su órbita, despertó una corriente apocalíptica que alimentaron los medios de comunicación y ciertos comerciantes oportunistas de la época a pesar de los mensajes de tranquilidad de los astrónomos, que no cejaron en su empeño de advertir la ausencia de peligro en el encuentro de ambos astros.

Fue en vano: en Europa y Norteamérica el anuncio de que el planeta atravesaría la extensa cola del cometa causó una fiebre rayana en el terror en los ámbitos sociales más supersticiosos, donde no faltaron los suicidios y la venta de máscaras antigás. Al final, tal como estaba previsto, la Tierra cruzó la cola cometaria el 19 de mayo de 1910, pero los negros augurios fueron reemplazados por una luminosidad inusual durante la noche, ya que el único efecto palpable fue la presencia de una neblina en las capas atmosféricas, traducida durante las horas nocturnas en una especial claridad del cielo. La casi nula densidad de la cola del Halley, equiparable al mejor vacío de laboratorio, dio la razón a los astrónomos.

Tal vez, la verdadera causa del miedo no residió en la agitación propagandística que acompañó el primer viaje del Halley hacia el Sol durante el siglo XX. En 1910, incluso en grandes ciudades como Madrid y París, la polución lumínica no era todavía lo suficientemente intensa para ocultar el brillo de la mayor parte de objetos celestes visibles a ojo desnudo, es decir, sin ayuda óptica. Mientras que en la actualidad ni siquiera en los núcleos urbanos de mediano tamaño es fácil ver las estrellas principales, en aquella época la oscuridad del firmamento revelaba cualquier acontecimiento astronómico.

El cometa y su cola de 110 millones de kilómetros de longitud mostraron al hombre una de sus apariciones más espectaculares desde que el científico Edmund Halley identificó este astro en 1682 y predijo que regresaría 76 años más tarde, en 1758, como así ocurrió. El período del cometa y las referencias históricas sobre la aparición de objetos celestes extraños permitió deducir que el Halley, bautizado así en honor a su descubridor, había visitado la Tierra cada 75-76 años.

Cuando el Halley alcanzó en 1910 el rincón que ocupa nuestro planeta en el espacio, la grandiosidad de su imagen en el firmamento nocturno acrecentó el miedo inducido por los titulares sensacionalistas en la prensa. Tras cruzar el perihelio —punto más cercano al Sol— en abril y sumergir a la Tierra en su cola el día 19 de mayo, el cometa inició su viaje de regreso hacia los confines del Sistema Solar hasta alcanzar en 1948 el extremo más alejado de su trayectoria, al rebasar la órbita de Neptuno. Su siguiente periplo por la Tierra estaba, sin embargo, condenado a ser muy distinto.

Las posiciones relativas de nuestro planeta y del cometa, que varían de forma sustancial entre un paso y otro, se presentaron mucho más desfavorables en 1986, de suerte que las condiciones de observación empeoraron notablemente respecto a las de 1910. La gran expectación popular de su segundo viaje del siglo XX terminó en decepción para la mayoría de quienes trataron de avistarlo en un cielo nada propicio, sobre el que el Halley sólo se asomó tímidamente a escasa altura sobre el horizonte, infestado de luces en las ciudades.

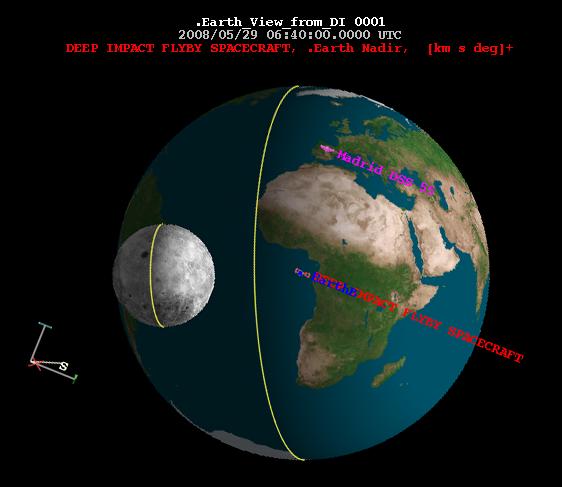

Tal vez la visita del Halley en 1986 fue la última en que el cometa visitó la Tierra cargado de leyendas, que nacieron de la mano de su impacto visual al cruzar un firmamento estrellado que, al menos para el mundo occidental, puede desaparecer en el lapso de varias décadas. Cuando regrese en el año 2061, los tratados astronómicos acerca de su naturaleza y la del resto de los cometas serán muy diferentes. Lo que hasta el siglo XX fueron sus secretos más íntimos llenarán los libros del futuro, gracias en parte a la información obtenida por las sondas espaciales que en 1986 salieron a su encuentro.

La multitud de datos recopilados por las sondas Vega y Giotto, que todavía se estudian actualmente, están sirviendo para determinar cómo es en realidad y, por extensión, para descifrar algunos de los principales enigmas cosmológicos, ya que los cometas parecen constituir, en esencia, la materia primigenia de la que hemos nacido. El regreso del Halley en el año 2061 quizá sea el primero de una nueva etapa en la relación del hombre con el universo que le rodea, y la visita de 1986, la última de un período de dos milenios en el que el cometa fascinó a la humanidad.

Ahora, mientras el Halley cruza un frío rincón del Sistema Solar a millones de kilómetros de nosotros, la ciencia se halla en una encrucijada llena de caminos prometedores que permitirán al hombre avanzar de forma espectacular en la comprensión del Cosmos. En los últimos 100 años se han identificado algunos de los pilares fundamentales con los que está construido el Universo, pero, como ocurre en otras muchas áreas del saber, a medida que se descubren cosas nuevas se abren otros interrogantes. Unos enigmas se descifran y otros se descubren, como si el Universo se empeñara en dejarnos preguntas en el éter.

Y así, antes de llegar a la encrucijada actual, la astronomía ha ido dejando en el camino preguntas para las que la ciencia aún no ha conseguido respuesta, aunque es posible que lo haga pronto, o quizá no lo haga nunca.

La historia está repleta de dogmas hechos añicos por las revelaciones de la observación del Cosmos, y vivimos en una época en la que a cada teoría nueva le nace al día siguiente otra dispuesta a rebatirla, como si el afán científico nos hubiera llevado a obsesionarnos en llegar los primeros a la meta antes que descubrir lo que realmente buscamos. En un momento así, quizá sea oportuno pararse a observar la nebulosa de secretos que siguen guardados entre las estrellas, que cada noche, al brillar en el cielo, nos ofrecen nuevos indicios para que podamos desvelarlos algún día.