Si tomamos como referencia el marco sociológico que aportaron David Riesman y sus colegas y el panorama psicológico que planteó Erik Erikson, ¿qué podemos decir sobre el mundo de los medios de comunicación en los Estados Unidos de las décadas centrales del siglo XX? (es decir, durante la infancia de Howard Gardner, nuestro hombre tomado como ejemplo). Tal y como hemos mencionado, las décadas de 1940 y 1950 estuvieron dominadas por los medios de comunicación de masas.

La radio y el cine (primero el cine mudo, luego ya sonoro y aún después en tecnicolor) pasaron a ser parte integrante del paisaje cultural; y la televisión se estaba convirtiendo rápidamente en un medio aún más poderoso, que dominaba los ojos y los oídos de la mayoría de los hogares y que, básicamente, era un monopolio en manos de tres cadenas (CBS, ABC y NBC).

Metafóricamente hablando, todo el país sintonizaba con series cómicas como I Love Lucy, con programas de variedades como The Ed Sullivan Show, concursos como The $64,000 Question y dramas serios como Playhouse 90 o más populares, como Gunsmoke. Es posible que a los jóvenes de ahora les cueste hacerse a la idea, pero en esa época los informativos se emitían por la noche; en la década de 1950 duraban quince minutos y posteriormente se alargaron hasta la media hora.

Si uno quería saber lo que sucedía en el mundo, tenía que sintonizar con Walter Cronkite (CBS), Howard K. Smith (ABC) o Chet Huntley y David Brinkley (NBC), para escuchar cómo narraban los sucesos del día con voces varoniles y suave acento del Medio Oeste. De hecho, Cronkite ponía fin a todas las emisiones con un autoritario «Así son las cosas» y, por si acaso uno no acababa de tener claro si había entendido o no cómo eran las cosas, podía contar con Eric Sevareid, el sobrio colaborador de Cronkite, siempre dispuesto a explicárselo.

Quienes preferían acceder a las noticias en su versión impresa y con imágenes estáticas, contaban con el imperio editorial de Henry Luce (Time, Life, Fortune, Sports Illustrated), cuyo poder informativo y omnipresencia no se han vuelto a igualar jamás.

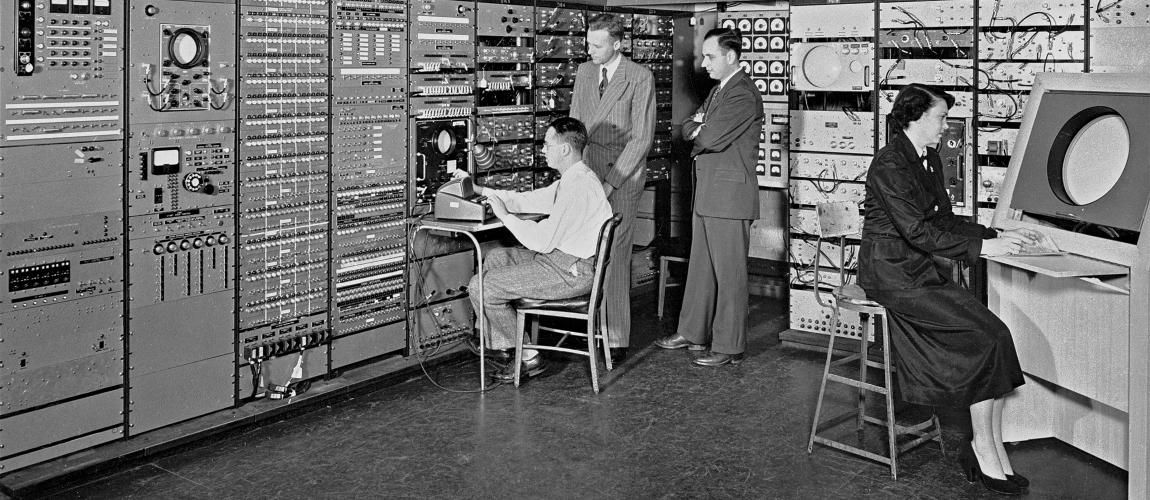

Por supuesto, estos medios de comunicación eran fundamentalmente receptivos. A excepción de las poquísimas personas que creaban «contenido», la gran mayoría de la población se componía de consumidores. A mediados de siglo se empezaron a fabricar ordenadores potentes, pero se entendían como algo restringido al ámbito científico y militar, además de (cada cuatro años) como predictores de quién ganaría las principales batallas políticas.

Los ordenadores solo formaban parte de la vida cotidiana e interactiva de un diminuto círculo de científicos y tecnólogos congregados en ciudades estadounidenses como Cambridge, Palo Alto o Princeton (y en ciudades británicas como Mánchester, Edimburgo o Cambridge). Del mismo modo, por cada radioaficionado activo, había miles de usuarios a los que jamás se les pasó por la cabeza montar o desmontar un aparato de radio o de televisión.

En pocas palabras, las opciones que ofrecían los medios de comunicación eran relativamente escasas y provocaban muy poco conflicto. La población de todo el país pasaba mucho tiempo escuchando o mirando los mismos medios de comunicación o leyendo las mismas publicaciones periódicas, normalmente también al mismo tiempo. En ese sentido, los medios modelaron rápidamente una población con «orientación externa», es decir, una población que compartía una misma sensibilidad con sus vecinos geográficos y tecnológicos.

Sin embargo, como mínimo en la experiencia de Howard, estos medios de comunicación no dominaban la vida cotidiana del modo que han llegado a hacerlo en la actualidad. Aún quedaba tiempo para jugar, soñar despiertos y crear.

Cuando los niños iban a los campamentos de verano, apenas se comunicaban con sus padres, salvo a través del servicio postal estadounidense, y cuando viajaban al extranjero o partían hacia la universidad, el contacto era semanal, si no más espaciado. El concepto de «padres helicóptero» aún tardaría décadas en aparecer.

La situación no podría ser más distinta de la actual. Howard dio clases de forma intermitente durante las décadas de 1960 y 1970 y las imparte de forma regular desde entonces. Tiene la impresión de que, con cada década que pasa, los alumnos acuden cada vez más a los profesores (y, de un modo más general, a los supervisores y tutores) para saber qué deben hacer, qué se espera de ellos y cuál es el camino directo a un «excelente», a la aprobación de los demás, a una carta de recomendación positiva o al siguiente tramo de la escalera del éxito.

Y aún hay más. Muchos alumnos parecen creer que las figuras de autoridad saben exactamente qué quieren de sus subordinados; que podrían ser directos y decirles qué quieren; y que son irresponsables, malos e injustos, y que incluso dan muestras de falta de ética al no darles la receta o enseñarles el camino. La versión ligera de esta actitud es la archiconocida pregunta: «¿Esto entra en el examen?».

La versión dura es: «Díganos qué quiere, y lo haremos»; y la todavía más dura: «Si no nos dice qué quiere y cómo tenemos que hacerlo, se lo diremos a nuestros padres y demandarán a la universidad… y a usted también».

Explicado en nuestros términos, los alumnos buscan la aplicación relevante. La aplicación existe, están seguros de que el profesor sabe cuál es y que, para ser justo, debería proporcionársela a los alumnos, de la manera más eficiente y directa posible.

Si el profesor acepta, los alumnos deben enfrentarse a una decisión. Por un lado, pueden usar la aplicación tal y como creen que su profesor quiere que la usen. Por el otro, también tienen libertad para usarla con flexibilidad o incluso modificarla y dirigirla a objetivos nuevos e inesperados. El profesor más clarividente puede señalar qué opción prefiere.

Estados Unidos es, desde hace mucho tiempo, un país grande y diverso, con millones de jóvenes que crecen al mismo tiempo. (Lo mismo puede decirse de Francia y Alemania.) Prácticamente todas las generalizaciones sobre la juventud impulsarán (y merecerán) modificaciones y contraejemplos.

Para contextualizar el retrato que presentamos de la juventud de mediados del último siglo, hay que decir que Riesman, Erikson y sus colegas describieron a la juventud de la clase media, no necesariamente a la juventud acomodada y, ciertamente, no a la que había heredado una gran riqueza; describieron a jóvenes que habían podido acceder a la educación y no habían quedado atrapados en un ciclo (o «cultura») infinito de pobreza.

Es más probable que fueran hombres que mujeres, blancos que de color y con aspiraciones elevadas más que mediocres, independientemente de que las alcanzaran o no. Por otro lado, creemos que el retrato que hemos esbozado aquí tiene una aplicabilidad razonablemente amplia, sobre todo si lo usamos como elemento de comparación con la juventud que crecería medio siglo después (y, claro está, también con la juventud de generaciones anteriores).